あなたはトイレに行くのに1時間以上、我慢することができますか?

避難所はトイレを利用するのにも長時間並んで待つ必要があり、これが日常となります。

地震だけでなく風水害、火山の噴火においても停電や断水等が起これば、水洗トイレは使えなくなります。

食事をとれば必ず、排泄が必要になります。

非常食を備えている方は増えてきていますが、トイレまで備えている方はまだまだ少ないのが現実です。

今回は、避難所トイレの現実を知っていただき、災害に備えていただければと存じます。

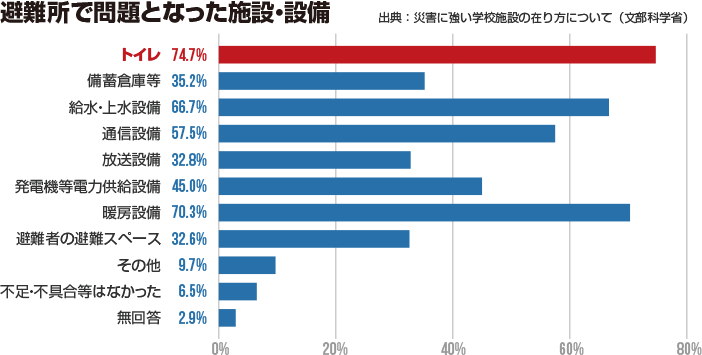

避難所で問題となった施設・設備

普段、当たり前に水洗トイレを利用していますが災害時は水が流れないため、

その時になって初めて水洗トイレが利用できない不便さに気づくことになります。

これは避難所でも同じ状況です。

水が使用できないため、排泄物の処理・清掃も行き届かず、すぐに劣悪な環境へと変化してしまいます。

こうした環境では菌やウイルスによる集団感染のリスクが高まってしまいますが残念ながらほとんどの方がこういった状況になることに気づいていません。

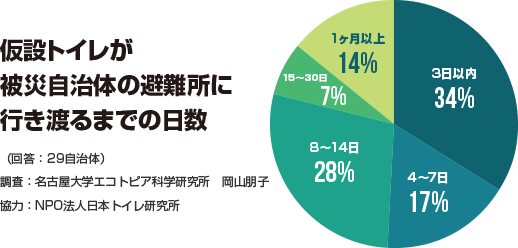

仮設トイレが避難所に行き渡るまでの日数

東日本大震災の被災自治体のアンケート調査によると、

3日以内に仮設トイレが設置できたのは34%となり行き渡るまでに時間が必要となります。

災害時であっても6時間以内に約7割の人がトイレに行きます。

仮設トイレが設置されましても、避難者の数に対して設営される数は僅かとなります為、用を足すのに長蛇の列に並ばなくてはなりません。

特に小さなお子様やご高齢者には列に並んで我慢をするというのは大きな負担となってしまいます。

深刻な健康被害

トイレに行く回数を減らすために飲食を控えたことが原因で体調を崩し、基礎疾患等の悪化、脱水症状、エコノミークラス症候群等が引き起こされる可能性があり、最悪の場合は死に至ることがあります。

復興庁による報告書に掲載されているデータに震災関連死の原因で最も多いのは、

「避難所等における生活の肉体・精神的疲労」となっており、

報告事例として「断水でトイレを心配し、水分を控えた」という意見があります。

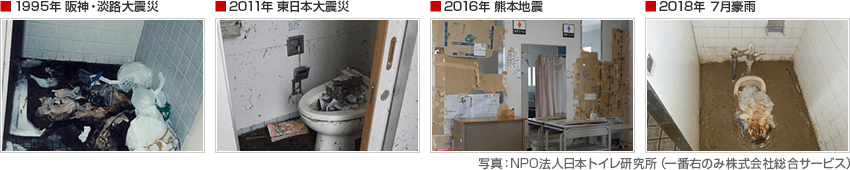

不衛生な環境

もう一つ考えられることとしましては避難所のトイレは不特定多数の方が利用し、清掃も行き届かない不衛生な環境のため、菌やウイルスが伝播しやすくなり、集団感染の危険性が高まります。

特に新型コロナウイルスのように感染力の強い感染症が発生していた場合、対策の取られていないトイレを利用するといったことは命に係わる非常に危険なこととなります。

対策として

備えを行政頼みにするのではなく、個人・法人・町内会等で備蓄を推進していくことが必要となります。 一日のトイレの回数は約4~7回といわれておりますので、

ご自身やご家族の健康・命を守るためにもトイレの環境を整えることは非常に重要となります。

最低でもご家族分を含め、上記回数の1週間分の非常用の携帯トイレを備える必要があると考えます。

おすすめ商品

ご自宅に備蓄される場合は、防臭性能が非常に高く、臭い漏れが少ない、BOSの非常用トイレセットがオススメ!

車やカバンの中に携帯しておく場合は持ち運びしやすい携帯用トイレがオススメ!

災害時・非常時に素早く簡易トイレとして使用できるよう、簡易トイレに必要なものがすべて1箱にまとまった大容量セット!

\公式サイトで人気商品をチェック/