住宅用火災警報器(報知器)の設置は欠かせませんが、

さまざまな種類や機能があり、どれを選べばいいのか迷ってしまうかと思います。

そこで、家庭に最適な火災警報器(報知器)の種類と、選び方についてご説明させて頂きます。

住宅用の火災警報器(報知器)は何から選べばいいの?

住宅用火災警報器(報知器)、何を選べばいいのか迷いますよね?

ポイントは3つ!

- 1.設置場所を確認する

-

設置しないといけない場所、推奨されている場所を把握することが大事です。

- 2.感知方式を選ぶ

-

火災警報器(報知器)には煙式と熱式があります。 お部屋によって設置するタイプを確認しましょう。

- 3.単独型か連動型かを選ぶ

-

使用環境や生活環境に合わせて選ぶといいでしょう。

1.設置場所を確認する

基本的には、寝室、階段に設置をします。

詳しくは、「住宅用火災警報器(報知器)の設置場所」にてご説明させて頂いておりますので そちらをご覧ください。

2.感知方式の選び方 煙式と熱式の違い

火災警報器(報知器)の感知方式には、煙式(光電式)と、熱式(定温式)があります。

煙式

火災時の煙を感知するのが「煙式(光電式)」です。

煙式(光電式)は、寝室、階段、廊下、居室などに設置しましょう。

消防法で寝室や階段室に設置が義務づけられています。

火災の多くは、まずはじめに煙が立ち昇るため、煙式(光電式)を設置しましょう。

「煙式(光電式)」は、警報器内部に煙(減光率15%程度の濃度)が入ると、発光ダイオードの光が煙の粒子に反射して受光部に届き、警報を発します。

熱式

住宅用火災警報器(報知器)の周辺温度が一定の温度に達したことを感知するのが「熱式(定温式)」です。

熱式(定温式)は、台所や車庫など、大量の煙や湯気が対流する場所に設置しましょう。

調理による煙や水蒸気などを誤って火災と感知しにくい方式で、台所に適しています。

市町村条例により、台所に煙感知器の設置を義務付けている市町村もありますので、所轄消防署にご確認ください。

熱式(定温式)は、警報器内部の感熱素子が、ある一定の温度(約65℃相当)に達すると、警報を発します。

周囲温度や温度上昇のスピードによって検知タイミングにばらつきがあります。

3.単独型とワイヤレス連動型の機能の違い

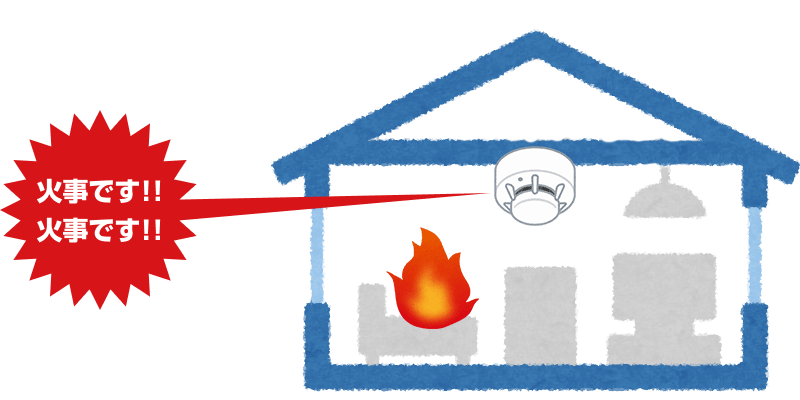

単独型の特徴

特定の部屋やエリアで火災が発生した場合に、その場所に設置された警報器のみ警報を発します。

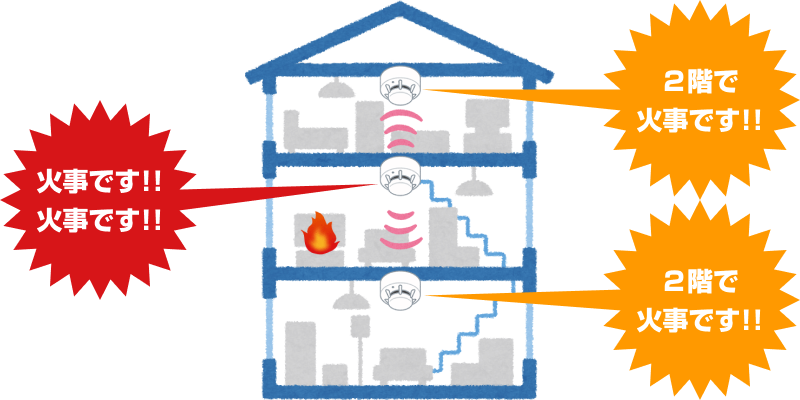

ワイヤレス連動型の特徴

ワイヤレス連動型は、1箇所で火災を感知すると、連動したすべての警報器から警報を発します。

家中一斉に素早く火災をお知らせし、迅速な避難を促すため、火災の早期発見、早期避難を可能にします。

火元の部屋名を音声で知らせる機能があったり、夜間や視界が不明瞭な状況でも避難を支援する白色LEDの照明が点灯する機能もあります。

あなたのお住まいに適した火災警報器(報知器)の選び方

- 部屋の設置場所を確認しましょう。

- 設置場所が決まりましたら、警報器を取り付けたいお部屋に合わせ「煙式」か、「熱式」かを決めましょう。

- 単独型か、ワイヤレス連動型かを決めます。

警報器の購入する際の注意点

火災警報器(報知器)を購入する際は、必ず検定マークのあるものを!

平成31年4月1日以降は【検定合格の表示(検定マーク)】のついていない、 未検定品の販売・取付け工事が不可となっております。

よって、【検定合格の表示(検定マーク)】のある火災警報器を購入してください。

リプロスストアで人気の火災警報器(報知器)

まとめ

火災警報器(報知器)は、私たちの生活において見過ごされがちな存在かもしれませんが、その価値と必要性は計り知れないものです。

火災から家族を守るために、今一度、火災警報器(報知器)について考え、適切な行動を取ることが大切です。

\公式サイトで人気商品をチェック/